Una conversazione con ZimmerFrei

Come sono nate le installazioni che presentate in questa mostra?

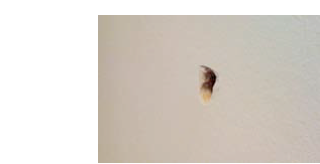

Avevamo la fortuna di conoscere già lo spazio del MAMbo, anche perché il nostro studio è nella strada accanto, e abbiamo potuto studiarlo a fondo durante la progettazione della mostra. Nel corso di questi sopralluoghi sono nate le idee per dei lavori “cuciti addosso” al museo, con l’intenzione di trasfigurarne lo spazio e di penetrarlo visivamente. Ultimamente ci interessa molto guardare gli ambienti da fuori, spiando da un piccolo foro, di fatto entriamo negli spazi facendo buchi col trapano…. Il punto di partenza diventa così Le stanze sono libere, uno spioncino attraverso cui lo spazio del museo può essere spiato da fuori. In questo modo il ruolo dell’osservatore è tematizzato dalla sua stessa posizione, dal suo isolamento; gli chiediamo di completare mentalmente l’opera, di immaginare la porzione di spazio che rimane invisibile. Il campo largo della visione esiste in un certo senso grazie alla sua assenza, alla sua preclusione.

Un altro lavoro, Senza titolo (di un dio minore), si serve invece di un’intercettazione telefonica autentica. Anche qui torna il gesto di guardare e ascoltare di nascosto, di spiare.

In entrambi i casi l’accento non è sul voyeurismo, sono lavori in cui chi guarda fa parte della composizione. Lo spettatore acconsente a mettersi in una posizione vulnerabile, si espone agli occhi del pubblico mentre è immerso in una visione o in un ascolto intimo. Anche in un’installazione sonora del 2002 (Spazio Largo/Cinema Interno) avevamo prodotto un ambiente simile: in quella occasione i partecipanti indossavano cuffie per l’ascolto e mascherine sugli occhi, quelle che si usano in aereo per dormire. Seduti sul divano e profondamente immersi nell’esperienza sonora, gli ascoltatori entravano, di fatto, a far parte del lavoro. A occhi bendati, dunque incapaci di cogliere gli sguardi che li circondavano, erano passivi, ma allo stesso tempo pieni, potenti, emozionanti.

Nella registrazione due voci parlano di traffici che immaginiamo essere di natura illegale, ma che restano – in sostanza – piuttosto ambigui. La conversazione è molto allusiva e cinematografica, sembra quasi il copione di un film sulla mafia.

Dal primo ascolto ci siamo resi conto che quella conversazione aveva qualcosa che va oltre l’attualità. Il dialogo è molto teatrale, sembra di ascoltare Joe Pesci e Robert De Niro o magari due personaggi di un “poliziottesco”, anche se i personaggi coinvolti, probabilmente, non ne erano consapevoli: è affascinante e spaventoso vedere come la fiction invada il reale. Se riascoltassimo una nostra conversazione forse anche noi sentiremmo l’eco di ambientazioni immaginarie di cui non siamo consapevoli, parole che s’impossessano di noi, scenari abitati dalla nostra memoria condivisa, immagini che producono realtà.

Vi interessa che il lavoro rimandi anche all’attualità politica italiana, al dibattito sulle intercettazioni telefoniche, al loro ruolo nel collasso dell’attuale classe politica?

Anche se inserito in un presente preciso, il riferimento politico più immediato non è alla corruzione della classe dirigente quanto alla questione generazionale, che è un problema antico diventato permanente nell’Italia contemporanea. C’è una generazione più anziana che detiene il potere, ha perso autorevolezza ma non accetta il trapasso, così, per mantenersi in vita, sbarra il passaggio di qualsiasi forma di potere ai più giovani. Nella conversazione si parla di trovare un lavoro per il figlio di uno dei due; allo stesso tempo l’interlocutore incarna il figlio che il personaggio più maturo avrebbe voluto avere. Nomi e fatti illegali sono rimasti – intenzionalmente – fuori dalla conversazione: ci interessano invece i ruoli, le emozioni che si scatenano tra i due. Ci attrae diabolicamente lo “straparlare” dell’amore per i figli, delle responsabilità che si hanno verso di loro. Alcuni passaggi sono chiaramente iperbolici: sono due uomini uniti dal denaro, dal potere e dalla corruzione che si dipingono come la vittima e il carnefice, parlano di Impero, di buoi e di tori impazziti. “Che cosa dovevo fare? Dovevo ammazzarlo, mio figlio?” Come dire: se non riesco a piazzarlo, ho fallito come padre e sono costretto a sbarazzarmene fisicamente. Come se il figlio fosse un oggetto di cui disporre liberamente, un trofeo o una vergogna. Anche la richiesta di restituire i favori concessi non è mai esplicita, è nelle pause, nei colpi di tosse, nei vuoti tra le battute.

Presentate anche una serie di lavori fotografici realizzati “sul campo”. Come scegliete i luoghi per le riprese?

Attraverso dei sopralluoghi che diventano una strategia per mettere a fuoco i nuclei tematici. Per reagire allo sconcio della politica contemporanea – non pensiamo solo all’Italia – e per rispondere alla domanda “dove altro andremmo, e cosa porteremmo via con noi?”, siamo partiti per New York alla ricerca di una tana per scampati, un terreno in cui istallarsi come in una nuova colonia. A Brooklyn, alla ricerca di un sito per una “fondazione”, siamo incappati in una visione proveniente da un tempo parallelo, una famiglia disseminata sulla spiaggia di Coney Island: una madre giovane, alcuni padri e molti bambini, attaccati al collo o che scorazzano con i visi dipinti come maschere. Con Tomorrow is the question, è iniziata una riflessione sulla trasmissione familiare di sapere e destino.

Questi incontri casuali diventano dei ritratti collettivi?

Quello che vediamo è un mondo animale: padri, madri, figli, cuccioli, cani randagi, pecore, uccelli; figure che arrivano a grappoli e però si stagliano singolarmente nello spazio. Se durante un “appostamento” accade qualcosa, come l’apparizione dei pastori ne I giorni del cane, quel che ne ricaviamo non è un ritratto, noi non siamo dei ritrattisti, ci pensiamo piuttosto come paesaggisti. Ovviamente il paesaggio non esiste in sé, ma è una triangolazione da cui il soggetto che guarda non può mai essere assente. Quei pastori hanno per noi il potere di incorniciare una sezione di territorio e renderlo denso, un paesaggio emozionante. Non guardiamo loro, attraverso di loro guardiamo alle loro spalle: le gru all’orizzonte, i colli, i lotti costruiti, il cielo.

LKN Confidential mette in scena una strada di Bruxelles tra documentazione e fiction tramite effetti sonori, saturazioni, modifiche del colore, velocizzazione di alcuni movimenti. Sembra quasi che lanciate continui messaggi di avvertimento allo spettatore: “questa non vuole essere una descrizione della realtà”.

Il lavoro gioca su un crinale un po’ pericoloso: esiste una realtà che abbiamo il compito di rivelare? Ovviamente la realtà non è la stessa cosa della verità. L’unica realtà che possiamo mostre è quella che passa per il nostro sguardo. Mentre attraversiamo quel labirinto fatto di porte, cantine, atri, parole, persone, incontri, dichiariamo anche la capacità e l’autorità di inventare, di trasformare le cose nell’esatto momento in cui le guardiamo. È come cercare elementi di fiction, cinematografici, e riconoscerli già all’interno della realtà. Abbiamo vissuto anche momenti critici durante la lavorazione di LKN Confidential: avevamo paura di estetizzare cose comuni o di non trovare nulla di interessante per lo spettatore che non è stato a diretto contatto con quelle persone e con quei luoghi. Certo, quando incontri i protagonisti di LKN, il barista, la coppia di padre e figlia proprietari dell’acquario, hai i tuoi buoni motivi per star lì a filmarli, ma come spettatore non sai ancora cosa arriverà, devi semplicemente limitarti a guardare.

Qual è il metodo di indagine dietro la realizzazione di LKN?

Abbiamo scelto di seguire un percorso parallelo alla semplice documentazione, che veniva sollecitato da una domanda: in tutto questo entrare e uscire da negozi, botteghe, caffè, attività, vite spese in quel quadrato dietro al bancone, dentro e fuori la panetteria, in quella strada che non ha ancora smesso di provare nostalgia per la belle époque degli anni Sessanta, che non si sa che fine farà tra dieci anni, ecco, di quelle vite là che cosa traspare se togli la persona? Se togli la panettiera, cosa resta nel suo mondo? Quando lei esce dall’inquadratura, cosa si deposita? Questo tema, che naturalmente tocca il tabù della morte, è come una riscrittura della vita: nel momento in cui si stabilisce un punto d’inizio e fine della lettura, fissato nel tempo, è come se si mettesse in forma la vita: appare un disegno che prima era invisibile, anzi, non esisteva.

Certo, come la fine della registrazione: la fine sancisce la forma dell’intervista. Prima e dopo, stiamo semplicemente conversando. Cosa hanno detto i commercianti di rue de Laeken a proposito della morte?

Introdurre argomenti così scivolosi davanti alla videocamera, il progetto di una vita, l’ignoto o la morte, non è semplice; spesso non si arriva a valicare il confine tra parlare di una cosa e dirla sul serio, la si vede col pensiero ma è difficile darle un nome. In LKN questa domanda sul “dopo” è rimasta a volte senza risposta, altre volte ci ha fatto parlare d’altro, ma anche quando non si è declinata in parole esplicite, aleggia in tutto il film.

Alla luce di questo, la “finzionalizzazione” non è, quindi, una riscrittura, ma è il frutto della compresenza di ZimmerFrei con un mondo che ha sue regole di funzionamento interne.

Nel video suggeriamo che fra queste persone ci sia un legame sotterraneo: la conversazione può essere più o meno sincera, più o meno aperta, ma c’è un altro livello a cui non si ha accesso. È una profondità che gli esterni, noi compresi, possono semplicemente annusare, e questo annusare è l’atto animale di cui i due cani, che tornano a più riprese nel film, sono portatori. Come due guardiani mitologici che percepiscono le energie più sottili della strada.

Una delle caratteristiche più notevoli della vostra produzione è la molteplicità di modi in cui suono e immagine sono messi in relazione.

In ogni nostro lavoro ricerchiamo in effetti un rapporto particolare fra suono e immagine. Nella serie dei Panorami, ad esempio, abbiamo lavorato sulla creazione di una colonna sonora a tre strati: quello della musica, quello della ri–creazione della presa diretta nello studio di post-produzione, infine il terzo è quello del foley (NdR un termine cinematografico che indica il doppiaggio dei rumori), una pratica che è stata quasi del tutto abbandonata con l’avvento delle banche di effetti sonori preregistrati. Nei Panorami è stato utilizzato come effetto di “realismo straniante” e per sottolineare alcuni dettagli, portarli fuori dall’inquadratura, da fondo campo in primo piano fino al “fuori quadro”. Per la parte musicale ci siamo spesso avvalsi della collaborazione di musicisti della scena sperimentale italiana, che conosciamo e che stimiamo da molto tempo. In Ghost Track invece abbiamo prelevato colonne sonore da film esistenti e da quelle scene sonore abbiamo prodotto nuove scene visive. In Study for a Portrait la musica era eseguita dal vivo mentre creavamo il ritratto video di alcune persone; il soggetto che stavamo riprendendo era sottoposto all’impatto con il suono prodotto in tempo reale. L’esperienza è stata molto bella per noi, ma qualcuno l’ha trovata quasi imbarazzante: Arto Lindsay, ad esempio, a un certo punto ha sentito che doveva girarsi, voltarci le spalle. È stato un esperimento di presa diretta di tutte le fasi del processo di creazione: una persona in situazione statica, i musicisti che cercano di tradurre il loro sguardo improvvisando sullo strumento e le nostre immagini che venivano immediatamente montate, stratificate in layer temporali compresenti e ri-proiettate nello stesso set in cui erano appena state girate. Il tutto alla presenzadel pubblico. Un massacro!

In altri lavori, soprattutto quelli più documentaristici – penso a Memoria Esterna e LKN Confidential – utilizzate soprattutto la presa diretta.

Il suono non è usato come commento, è già integrato nell’ambiente: i rumori stessi possono diventare un paesaggio sonoro e musicale. In generale chiediamo ai musicisti di tradurre il loro sguardo in suono, di avere un approccio visuale al sonoro. Attraverso il suono vorremmo poter proiettare le immagini direttamente nella mente degli spettatori, le immagini non devono fissarsi come icone, successione di quadri perfettamente composti, ma formarsi dopo, come un “film interno”. Ci siamo nutriti molto di cinema e quello che produciamo è immaginario cinematografico, ma quello che facciamo non è cinema.

Mi parlereste del vostro uso di strumenti per la visione stereoscopica in Car Wash Drama, The Apartment, Muddy Water e ora in What we do is secret?

La fotografia stereoscopica ha una caratteristica peculiare: è volumetrica, come lo è il tempo. Essa restituisce un attimo del presente in un tutto–tondo, costruendo la fisicità, o per meglio dire la prossemica (la sensazione del posizionamento spaziale), a un livello percettivo più alto. Il congelamento tipico della fotografia è maggiore nell’immagine stereoscopica, dove lo spazio sembra composto da una serie di “quinte”, scenografie posticce che acquistano man mano rilievo. Il fatto è che la “profondità di campo” non esiste di per sé, è il prodotto della fusione di due immagini differenti e separate, operata dal cervello. Il visore sospinge questa integrazione percettiva lungo altre sinapsi, apre vie nuove e accidentate nella corteccia, e questo tempo che si allarga durante il movimento di osservazione di un unico istante fermo, rende più esplicita la presenza di un prima e di un dopo, generando un’attesa che si protrae nella contemplazione. Questo tempo è dilatato ancor più dal suono: di nuovo, lo scorrimento temporale della colonna sonora espande un’immagine congelata nella dimensione ulteriore della durata.

La questione della “compressione” del tempo e della narrazione caratterizza anche uno dei filoni più importanti del vostrolavoro, la serie di Panorami.

La serie è nata nel 2004 mentre preparavamo la mostra che ha segnato il nostro ingresso nel mondo delle arti visive, presso la galleria Monitor a Roma. La questione era registrare “un intero”, una piazza, tutta intera, per tutto il giorno, con tutto quello che ci passa in mezzo. Decidemmo di registrare in continuità tutto quello che succede in un dato luogo, uno sguardo a 360 gradi in un tempo molto lungo e continuo, velocizzato poi in fase di post–produzione. Ci serviva un dispositivo tecnico che permettesse di registrare questo movimento circolare omogeneo e lento: abbiamo cercato motori di tipo cinematografico, illuminotecnico o apparati per telescopi astronomici ma erano tutti troppo veloci, troppo costosi, o si muovevano a scatti. Alla fine, molto semplicemente, un orologiaio di via Santo Stefano ha adattato per noi il motore di un orologio a cucù consentendoci di far compiere a una videocamera un giro completo in un’ora esatta. Nei Panorami c’è il desiderio di guardare a lungo la città, di sostare senza fretta in uno spazio urbano complesso e lasciare che l’agorà si manifesti nei suoi elementi aleatori come l’arrivo di passanti dal fondo della strada, il trascorrere del tempo, il cambiamento cromatico della luce. Desideravamo che tutto questo si sovrapponesse come un secondo livello rispetto a quello della scrittura drammaturgica e della regia.

Un altro elemento fondamentale dei Panorami è l’effetto che il movimento particolare dei performer ha sul tempo.

I performer si muovono a un ritmo molto lento e continuo, in slow motion, e questo permette di visualizzare una dimensione temporale parallela al tempo ordinario: quando in post-produzione velocizziamo il girato, tutto quello che si muove normalmente schizza via, le azioni lente restano leggibili e quello che sta fermo si staglia con contorni netti. Sul piano puramente drammaturgico, gli attori hanno la funzione di costruire un piano narrativo astratto in cui si svolgono storie difficili da afferrare nella loro totalità. Per questo abbiamo lavorato molto sul fuoriquadro: l’effetto è quello di guardare questo continuo carosello che rivela, un pezzo per volta, il momento seguente, dando la sensazione che le azioni comincino ben prima che la videocamera le raccolga e continuino a esistere anche una volta fuori dalla portata del nostro sguardo. L’inquadratura è una sezione di un mondo più ampio, non dobbiamo guardare il centro, ma lungo i bordi: è da lì che appaiono le cose.

Altre macro–tematiche ricorrenti nel vostro lavoro sono il gioco tra le identità e le vite parallele.

Sì, già dal nostro primo lavoro NK – Never Keep Souvenirs of a Murder: una performance teatrale che metteva in scena Anna e Anna in due stanze attigue e uguali, come in un albergo visto in sezione. I percorsi dei personaggi sono identici, una specie di partitura fisica a doppio canone. Mano a mano, lo spettatore può fare delle ipotesi sulle due vite che vede muoversi: le due donne fanno circa le stesse cose, gli stessi percorsi nello spazio, ma si accorge che le ragioni che producono quei gesti sono diverse. Si può avere il sospetto che siano la stessa persona in due versioni alternative o di assistere a due segmenti di una stessa vita. Improvvisamente, come nella fantascienza o nella magia, c’è un collasso luminoso e sonoro e, quando ritorna la calma, le due persone si trovano ciascuna nello spazio dell’altra e proseguono le azioni nelle stanze a loro nuove, prendendo suggerimenti sul da farsi dagli oggetti che incontrano.

Anche nel ciclo di performance Quando avete lavorato sull’idea dei sosia?

Sì, a Francoforte abbiamo attaccato delle locandine in tutta la città con una nostra foto, con l’annuncio “Looking for doubles”, e poi abbiamo organizzato dei casting con le persone che rispondevano alla richiesta. Abbiamo fatto la stessa cosa a Bruxelles, e qui la cosa buffa è stata che siamo stati rappresentati da esponenti delle tre comunità che si spartiscono la città: Anna (Nina) ha trovato una sosia fiamminga, Massimo un sosia marocchino e Anna una sosia francofona. L’esperienza del doppio è capitata veramente ad una di noi, durante una manifestazione: camminava lungo via Indipendenza, risalendo in senso contrario il flusso del corteo, e a un certo punto ha riconosciuto se stessa: quella che le veniva incontro era lei, in un perfetto effetto specchio. Anche quella ragazza si chiamava Anna – e come se no? – e ha poi partecipato al primo episodio di Quando: Presente Multiplo.

Vorreste veramente avere dei sosia?

L’idea delle vite parallele nasce da una specie di bulimia vitale in cui vorresti fare tutto, contemporaneamente, vivere qui, ma anche là, e ogni volta che torni in un posto riconnetterti al momento in cui sei andato via per proseguire questi segmenti di vita interrotti. Ad esempio: facciamo una residenza a New York, ci andiamo in gennaio, poi ci ritorniamo a marzo e poi di nuovo a giugno: l’idea è che quello che hai imbastito non si spenga nel momento in cui vai via, ma che vada avanti con un suo abbrivio, tu ritorni prima che sia spento completamente e lo riaccendi. In qualche modo sei vivo sia qui che là, a Bruxelles per esempio, o in qualsiasi altra città in cui ti capita di lavorare. Questa è un’immaginazione che lo scrittore di fantascienza Philip Dick ripropone varie volte, con esempi molto semplici: va in bagno di notte e non trova l’interruttore della luce, eppure è sempre stato lì, la sua mano lo cerca dove sa di trovarlo. In quel momento sta toccando il punto preciso in cui due delle sue vite parallele (ed entrambe presenti) arrivano a sfiorarsi e ad accorgersi l’una dell’altra.

Abbiamo accennato la questione parlando di LKN Confidential, ma forse è il caso di approfondire: nel vostro lavoro c’è una predilezione per ambiguità narrative e un senso di sospensione temporale che fanno pensare al noir o al thriller. Questi rimandi e le modalità espressive di questi generi cinematografici hanno un aspetto funzionale nel vostro lavoro?

Forse c’è una predilezione per il cinema e la letteratura di genere, che tracima naturalmente nei nostri lavori. Ci sono elementi narrativi che non servono a raccontare una storia, ma contribuiscono a creare lo scenario in cui muoversi. NK è il nostro primo lavoro fatto pensando dichiaratamente al giallo, anzi al noir, e in questa idea di noir c’è un mistero, una dinamica di ricerca che a un certo punto si sgancia dall’oggetto della rivelazione in sé, e non è detto che alla fine si debba necessariamente scoprire qualcosa. Tutta l’attenzione è nel percorso della ricerca per cui, man mano che questi personaggi si muovono, gli ambienti si svelano, si scoprono i luoghi del delitto, del non–delitto, e la soluzione del giallo non importa più a nessuno. Contano il calore, la temperatura delle stanze, la relazione tra i corpi e tutto l’insieme delle domande che si originano nel percorso della visione. Nei nostri noir la storia non termina con la classica scritta “FINE” perché non c’è una fine, la parola fine è continuamente rimandata. Questo succede non perché vogliamo frustrare lo spettatore ma perché non conoscere la fine è anche la nostra condizione di realizzatori. È banale magari, ma una volta smontato, il noir di solito racconta cose banali: il suo spessore è tutto nella densità dell’aria.

Avete lavorato insieme per undici anni, come ci siete riusciti?

C’è stato un periodo in cui eravamo d’accordo su tutto e c’è stato un periodo in cui litigavamo molto, con esplosioni di violenza possibili solo tra persone che si amano perdutamente; poi sono venuti i moti di indipendenza, i tentativi di golpe interno, poi le escursioni e altro innominabile… ZimmeFrei è come una famiglia bislacca, un’impresa sconsiderata, una società in miniatura, una corporation, una carboneria. A un certo punto ci siamo accorti che lavoravamo solo in città che iniziano con la B…

ZimmerFrei è come una quarta persona?

Creare una personalità plurale è un processo lento ma molto interessante perché non è “personalistico”, non è “psicologico”. Non è un viaggio solitario e interiore, è piuttosto una traversata materiale tra le cose, tra le parole esplicitate e tra i segreti di cui nessuno di noi ha le chiavi. L’identità collettiva è più pesante e più leggera, è più difficile ma più felice. Quando tutti sono stanchi c’è uno che veglia, quando uno sbarella gli altri lo sedano… Forse si è meno radicali nel senso totalizzante, “auto-centrato” del termine, si è meno “fenomeni” e più “climatici”, stagioni lunghe e pescose… Essendo in tre è possibile anche cambiare, lavorare con molti altri, non chiudersi a raccontarsela da soli.

Avete avuto modo di riflettere su com’è cambiato il progetto ZimmerFrei in questo arco di tempo? Avete già uno sguardo sulle traiettorie che prenderete in futuro?

Negli ultimi due o tre anni si è affermata una nuova secchezza nel modo di vedere le cose, abbiamo soddisfatto la nostra voglia di evocare e siamo molto più concentrati sulla ricerca di mondi reali e sullo svelamento del romanzo che questi mondi già contengono. Questo rigore si manifesta non solo nell’oggetto dei nuovi lavori, ma anche nei formati, che sono più asciutti, dal documentario all’installazione oggettuale. Quando ci siamo conosciuti e abbiamo cominciato a lavorare insieme, tra l’occupazione del centro sociale TPO nel 1995 e il set di un video nel 1999, ci muovevamo in ambiti diversi tra loro: teatro, danza, musica e short movie. Ora per noi il contesto dell’arte contemporanea è il più stimolante in assoluto, il più aperto. Ogni nuova produzione può reinventare il modo in cui vengono messi a contatto il materiale e gli spettatori, e ogni volta stabilire regole nuove per questa relazione. Forse in futuro lavoreremo nel cinema disgregato, oppure nel contesto delle nuove forme di narrazione, senza che questa sia narrativa tradizionale, senza che sia libro. Il cinema stesso sta cambiando luoghi, non esiste più solo nella distribuzione cinematografica degli esercenti. Questo fatto, problematico per tanti aspetti, è anche molto interessante: per i ragazzi di dieci anni, la vicinanza tra cinema, videogiochi, web, comics e letteratura fantastica, crea un pianeta a sé e crediamo che stia accadendo lo stesso nelle intersezioni tra arte contemporanea, letteratura e audiovisivi. Sta nascendo un altro pianeta di cui noi conosciamo una delle stazioni.

Intervista registrata a Bologna, Bruxelles e Milano, il 15 e il 26 marzo 2011.